📑 목차

영화 Eat Pray Love는 일과 사랑, 그리고 자기 자신을 잃어버린 한 여성이 다시 삶의 방향을 찾아가는 여정을 그립니다.

——

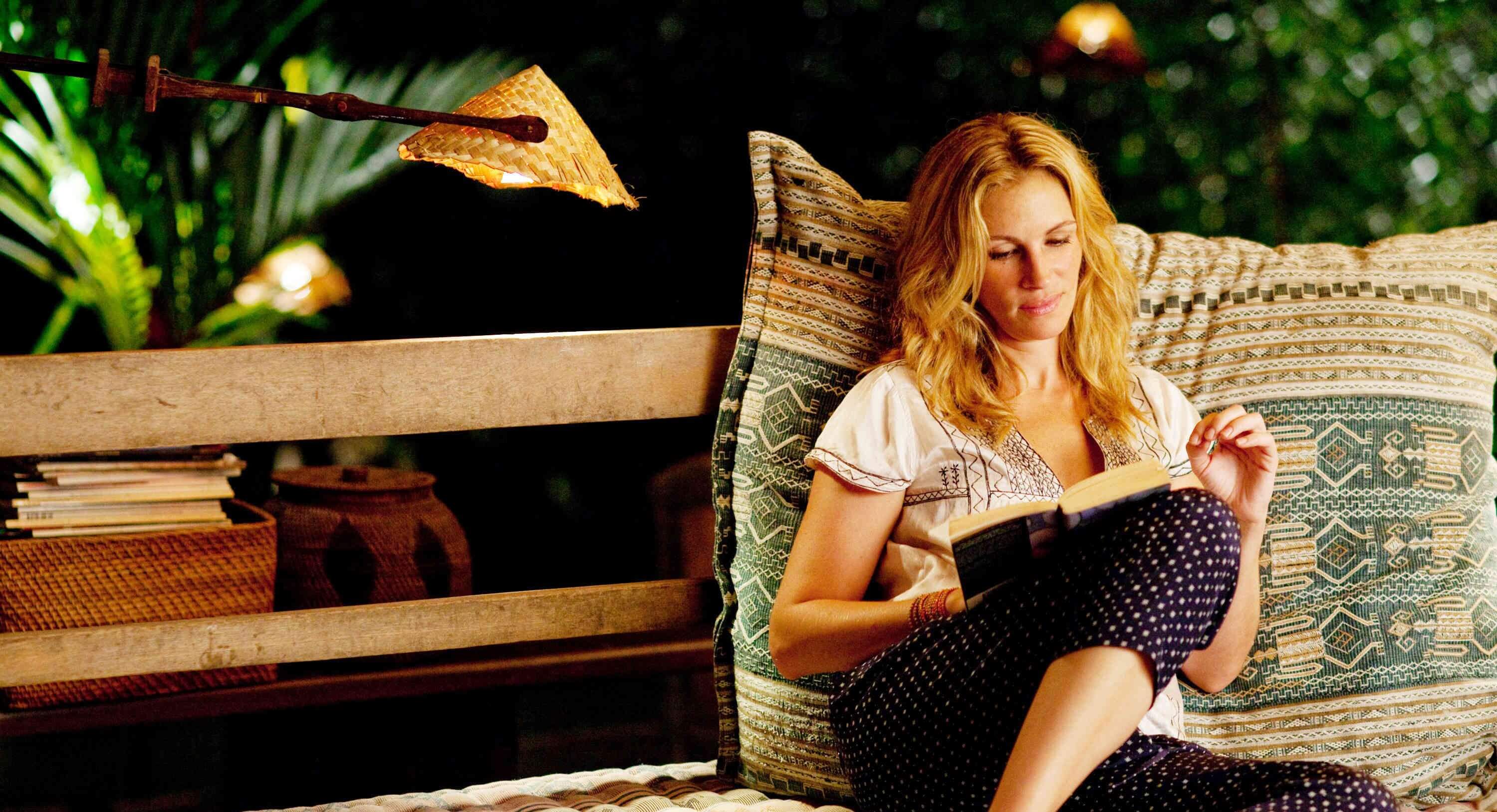

엘리자베스 길버트는 겉보기엔 완벽한 삶을 살고 있지만 내면의 공허함을 채우지 못한 채, 이탈리아, 인도, 발리를 거치는 긴 여행을 시작합니다.

이 여행은 단순한 휴가가 아니라, ‘자신을 회복하기 위한 일종의 프로젝트’로서의 의미를 가집니다.

이탈리아에서 그녀는 먹는 즐거움을 통해 삶의 감각을 되찾습니다.

인도에서는 명상과 기도를 통해 내면의 소음을 정리하고, 발리에서는 사랑과 평온을 통해 삶의 균형을 배웁니다.

이 세 나라는 각각 ‘몸, 마음, 영혼’의 회복 단계를 상징하며, 자기계발 여행의 본질을 보여줍니다.

——

이 영화가 특별한 이유는, 주인공이 사회적으로 정해진 성공의 기준에서 벗어나 자율적 삶을 스스로 설계한다는 점입니다.

회사를 그만두고, 익숙한 관계를 떠나며, 자신에게 필요한 쉼과 일의 경계를 재정의합니다.

그 과정은 불안하지만 동시에 진정한 자유를 배우는 과정이기도 합니다.

특히 인도에서의 장면들은 ‘일과 휴식의 균형’이 단순히 시간의 문제가 아니라 ‘마음의 여유’임을 일깨워 줍니다.

명상 중에도 일에 대한 생각이 끊이지 않던 그녀가, 결국은 “무엇을 하느냐보다 어떻게 살아가느냐”로 시선을 옮기는 변화는 많은 현대인들에게 공감을 줍니다.

——

결국 Eat Pray Love는 여행을 통한 자기계발 영화이자, ‘워케이션(workation)’의 원형이라 할 수 있습니다.

여행이 단순한 도피가 아니라, 자신을 정비해 다시 세상으로 돌아가는 하나의 순환 과정으로 그려졌기 때문입니다.

여기서 흥미로운 지점은, 이 영화의 여정이 단지 자유로운 ‘노마드적 삶’만을 찬미하는 것이 아니라 그 이면에 존재하는 도피적·귀족적 삶의 역설을 암시한다는 점입니다.

먼저, ‘현실에 얽매이지 않는 삶’이라는 표현은 분명 매력적이지만, 동시에 책임 있는 일상과 규칙에서 벗어나는 도피로 읽힐 여지도 있습니다.

그리고, 자유롭게 여행하고 일할 수 있는 위치란 어느 정도 경제적·전문적 기반이 마련되어 있을 때 가능한 것이기에, 이는 곧 ‘유목 노동’을 넘어 ‘전문직 기반의 이동성’을 갖춘 이들의 삶이라는 의미가 됩니다.

디지털 노마드 관점에서 본다면, 이 영화는 ‘일과 삶의 경계를 허무는 선언문’이라 할 수 있습니다.

노트북과 인터넷이 없어도 그녀는 본질적인 노마드 정신—자율성과 균형—을 구현했습니다.

하지만 동시에 우리는 묻지 않을 수 없습니다. 자유로운 이동과 자율적 삶이란 과연 누구에게 허락된 것인가? 그리고 그 자유는 도피인가, 새롭게 설계된 삶인가?

결국 진짜 노마드란 장소가 아닌 ‘태도’로 존재하는 사람이라는 메시지가 이 영화의 마지막에서 남습니다. 그 태도는 도망침이 아니라 여유 위에서의 선택이며, 귀족적 여가가 아닌 지속 가능한 자율적 생존 방식입니다.

——

'디지털 노마드 돼기' 카테고리의 다른 글

| [미술노마드] Digital Nomad Painting by Uah Young – 자연 속 자유와 연결의 초상 (0) | 2025.11.01 |

|---|---|

| [영화리뷰] Her – 외로움과 연결의 시대를 살아가는 우리 (0) | 2025.11.01 |

| [영화리뷰] Up in the Air - 이동 속에서 일하는 인간, 디지털 노마드의 원형 (0) | 2025.10.30 |

| [뮤직노마드] Digital Nomad (feat. Kai Dreamtime) – 이동하는 마음의 전자적 풍경 (0) | 2025.10.29 |

| [영화리뷰] 월터의 상상은 현실이 된다(The Secret Life of Walter Mitty)-회사 밖 삶과 모험 (0) | 2025.10.29 |